iWeekly

25年前,在巴西南部的阿雷格里港,一份由街头流浪者完全自主制作的报纸诞生了。这份名为《Boca de Rua》(简称“Boca”)的报纸于2000年构思,次年在首届世界社会论坛召开期间,第一期正式出版。如今,这份报纸是国际街报网络(INSP)中唯一一份完全由街头流浪者创办的报纸。“Boca de Rua”意为街头之声。根据报纸创办人洛辛纳·达尔特(Rosina Duarte)的说法,这份报纸创立的初衷是“让被忽视的社会群体声音被听到”。随着时间的推移,这份报纸也演变成一种社会运动。编辑团队每周都会聚会,讨论集体诉求以及如何支持成员的个体问题。达尔特表示,对于流浪者来说“不仅仅是活下来,而是在维系希望、喜悦、情感和一切美好”。

《街头之声》

每个周二下午,米歇尔·瓦斯孔塞洛斯(Michel Vasconcelos)都会背着一包报纸,前往阿雷格里港的一个露天市场。他既是售报员,也是内容和插画的贡献者。“我以前偷窃、贩毒。”43岁的瓦斯孔塞洛斯说,由于家庭破裂,他最终流落街头。差不多10年前,他参与了《Boca de Rua》(意为“街头之声”)项目,并如他所说,成为一名“报童和记者”。“现在,我偷走的是人们的注意力,贩卖的是信息。”他说着露出笑容。

根据反贫困组织“国际街报网络”(INSP)的数据,全球有超过35个国家共计90多份类似的报纸。这类报纸通常由经历贫困或无家可归的人销售,而《Boca》正是其中之一。这份总部位于阿雷格里港的季刊报纸,其内容完全由卖报人决定——从选题到报道、摄影,全由他们一手包办。每周,报纸成员都会聚在一起开会,共同撰写文章。之后,他们会领到一摞大约50份报纸,在商店外或红绿灯路口以每份3雷亚尔(约4元人民币)的价格出售。所得全部归个人所有。

“其实我们的报纸并没有固定价格。”现年45岁的安德森·华金·科雷亚(Anderson Joaquim Corrêa)说,他一份常常能卖到超过3雷亚尔。“一天挣个50雷亚尔(约65元人民币),还不错。”任何人都可以参与卖报。《Boca》聚集了约30名处于街头流浪状态的人,负责制作和销售这份面向阿雷格里港街头日常生活的另类媒体。《Boca》由非政府组织ALICE(信息、公民权利与教育自由机构)协助创办。ALICE通过一名记者和志愿者网络支持报纸的每周生产,负责筹集印刷费用,确保销售所得全部转化为报纸成员的收入。对大多数人来说,这份报纸远不止是一份微薄的收入来源,更是他们发声的渠道。

一场流浪者的社会运动

随着时间的推移,这份报纸也演变成一种社会运动。编辑团队每周的聚会都会讨论集体诉求以及如何支持成员等问题。他们也参与了一些在街头实践的倡议,如“全国街头人口运动”(Movimento Nacional da População de Rua)和“Amada Massa”(意为“爱的面团”)——一个旨在帮助有街头生活经历者实现自立的面包坊。Amada Massa目前由一个7人团队(2女4男1非二元)运营,他们自称“朝圣者”,曾经历街头生活但现已脱离街头。该组织成立于2018年,目标是“通过支持系统和收入生成机制,促进处于社会脆弱状态者的自主权建设”。“朝圣者”们每周聚会,进行互相倾听并制作面包。所有过程均为手工制作,使用自然发酵、有机原料,且不含动物衍生品。

42岁的米歇尔·马尔克斯·多斯桑托斯(Michelle Marques dos Santos)回忆说,在25年前《Boca》刚创办时,她就参与过。当时她还只是个刚开始街头生活的少年。她仍清晰记得2001年世界社会论坛期间出版的第一期封面标题——《无形之人的声音》。“《Boca》让街头流浪者变得可见,给了我们发声的权利,”她说,“我们写下让我们烦恼的事情。我们谈论对女性的暴力,谈论警察暴力,也谈论我们在获取医疗服务方面的困难。”

编辑团队的艾莉桑吉娜·埃斯卡兰特(Elisângela Escalante)也回忆了她的经历。6年前她还在街头流浪,后来加入了报纸团队。她强调这份报纸对她生活的意义:“我因为这份报纸经历了很多改变。它让我摆脱了街头生活。我在街头生活了三年半,加入报纸几个月后,我开始攒钱,租了自己的住处。以前我不自己赚钱,完全依赖伴侣。但现在不同了,我有自己的收入,对我来说意义重大。”

埃斯卡兰特特别记得某一期封面报道的标题是《我们为什么不能成为母亲?》。那期内容讲述了有街头背景的女性在母职方面所面临的挑战。她说,在制作这篇报道的过程中,有些女性成员得以与多年未见的孩子重新取得联系:“我觉得我们在报纸上讲述的就是现实,就是我们在社会中真实的感受和经历。如果没有《Boca》,我没有其他方式能做到这些,也无法被这么多人听见。通过它,我得到了很多,也帮助了很多人。”

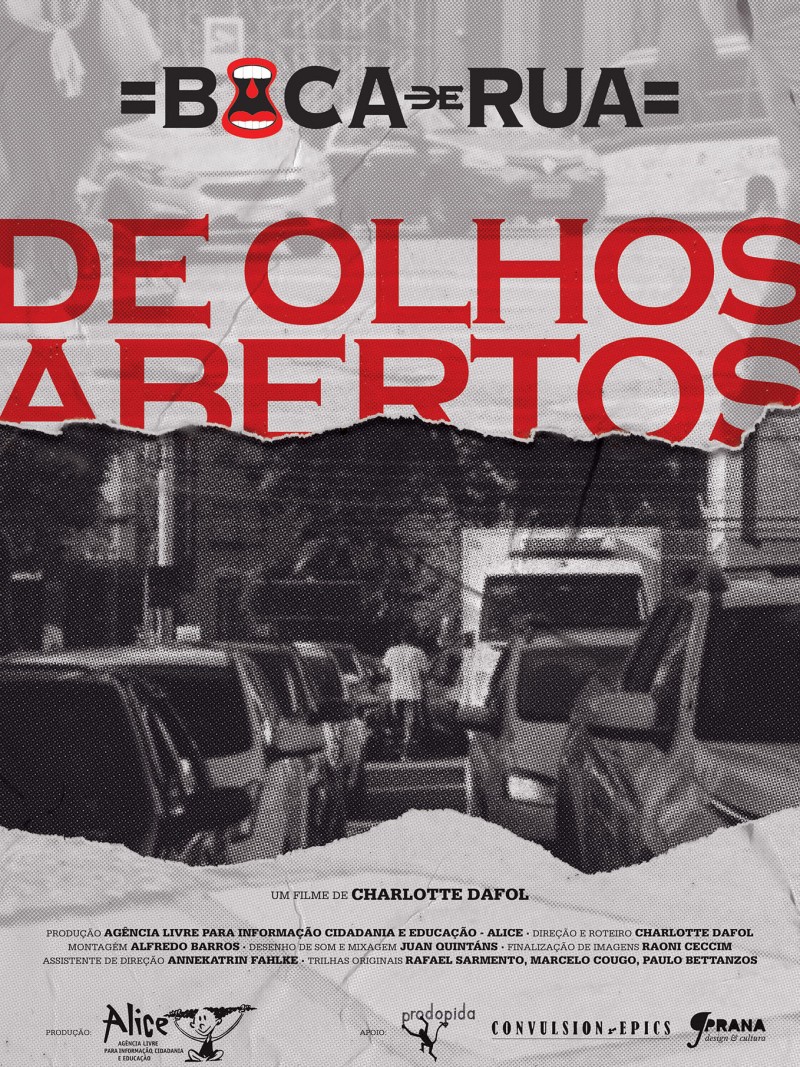

《睁眼看》

2020年,出生于巴黎,但在巴西生活多年的导演兼编剧夏洛特·达福尔(Charlotte Dafol)将《Boca》的故事以纪录片的形式搬上了大银幕。这部名为《睁开眼》的纪录片在全球多个电影节上获得提名,还入选了在美国好莱坞举行的独立制片人电影节——好莱坞独立电影制作人奖。《睁开眼》讲述了《Boca》创立以来20余年的故事。这部纪录片完全通过网络众筹完成拍摄,拍摄时间为4个月。达福尔表示:“我们通过网络众筹得到的资金,仅够买一套二手设备,以及补贴一些饮食和交通费用。除此之外,我就是每周去他们的编务会议上拍摄,然后尽力约一些成员在周中录制片段或访谈。当然,大多数时候事情并不会照计划进行。但在各种错位和即兴中,一切最终都顺利完成了!”

《Boca》为其成员提供了职业身份:记者和报贩。这些活动带来了物质与主观层面的变化,有助于成员之间关系、成员自我形象及这部分人口与社会整体之间关系的转变。达尔特把《Boca》称作“由有流浪经历的人”制作的报纸。尽管现今约30名活跃参与者中的大多数已经脱离街头生活,但她强调这并非该报的目标。“这关乎收入,也关乎‘伤害削减’——削减沉默与孤独带来的伤害。”她说。

如今《Boca》在当地已获得认可,但是成员们仍常面临歧视与排斥。“但你不能因此就气馁。”瓦斯孔塞洛斯说,他如今已搬回家乡街区生活。而多斯桑托斯如今则与伴侣合租一套公寓。在克服了长期的毒瘾挣扎后,她正怀着第七个孩子——这是她人生中第一次能亲自抚养的孩子。她仍紧密参与报纸工作,并正撰写一本关于自己人生的书,预计将在今年出版。

图片来源于网络

iWeekly周末画报独家稿件,未经许可,请勿转载

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.