iWeekly

一个看似永远不会结束的故事在苏格兰的雨天落幕。英女王伊丽莎白二世(Queen Elizabeth II)9月在苏格兰巴尔莫勒尔城堡去世,享年96岁。很难用单一的标签定义她:世界上在位时间最长的女君主、70年国际政治风云变幻的旁观者、风雨飘摇王权的最后守卫,或是无数影视作品的灵感来源、小报的焦点、流行文化的一个符号。在位70年间,伊丽莎白二世履行了自己登基时的誓言,保持沉默,几乎从不表达个人政治倾向,在中立立场上执行公务直到生命的最后一年。《华盛顿邮报》评价:“女王帮助、领导她的国家度过20世纪后半叶激进的转变时期,她是一个不变的、令人安心的人物。”今天,她卸下沉重的王冠,历史一页终被翻过。

关于英女王伊丽莎白,该从何说起?世界上在位时间最长的女君主、70年国际政治风云变幻的旁观者、风雨飘摇王权的最后守卫,或是无数影视作品的灵感来源、小报与公众关注的焦点、流行文化的一个符号?在位70年间,伊丽莎白二世从未离开过媒体的视线,却能严格按照君主一职的要求,不发表个人意见。她总是在应该出现的时候出现,必须沉默的时候沉默。

这让外界很难给她下一道简单的定义。9月一个阴沉的周四,伊丽莎白二世在苏格兰巴尔莫勒尔城堡去世,享年96岁。她健康状况不佳的消息传出后,英国民众在风雨交加的巴尔莫勒尔城堡、在白金汉宫与温莎城堡外聚集等候。《天佑女王》,最终也只能停在这个苏格兰的雨天。“伊丽莎白二世在位期间,见证了世界上技术、工业、经济与社会生活中最重大的一些变化,但很难看到她的名字像她的祖辈维多利亚女王那样,被赋予一个时代决定性的象征。相反,伊丽莎白无懈可击地扮演了一个现代君主的角色,一个象征性的人物。”英国《卫报》写道。《经济学人》杂志评论:“这个孜孜不倦、身材矮小、带手提包、喜欢穿粉红色大衣的女人走遍了英国和海外,她是许多人嘲笑的对象,她永远戴着手套和帽子。她仿佛来自另一个时代。伴随着嘲笑,人们有保护她的本能,尽管从她的眼神与干脆利落的话语中可以看出,这实在没有必要。由于她的工作——接受礼物、观看表演、为建筑剪彩、送船只下水等等,君主制以一种在20世纪令人惊讶的方式,深入到国内与英联邦的公众感情中。”

两个伊丽莎白的斗争

电视剧《王冠》(The Crown)中,伊丽莎白的父亲乔治六世去世后,祖母玛丽王后给即将继位的孙女写信。“莉莉白,我知道你有多崇拜你的父亲。你一定像我一样悲痛欲绝,但现在,请把这些多愁善感收起来。你的使命在召唤你。你的人民需要你的领导。我已经见过三任优秀的君主,因为无法分清个人欲望与家国职责,最终都失败了。你不能允许自己犯下这样的错误。当你悼念你的父亲时,你也应该悼念另一个人——伊丽莎白·蒙巴顿。她现在已经被伊丽莎白女王取代了。这两个伊丽莎白将不断地互相挑战对方,自我矛盾。请你记住:王权必须是最终的胜利者。王权,必须一直占据上风。”

可以说这封信是编剧想象中的艺术产物,也可以说这封信就是伊丽莎白一生的一个缩影:在家国职责与个人生活中寻找平衡。“在一个迅速变化的世界里,伊丽莎白是一个不变的参考系。当英国的影响力下降,社会变幻莫测时,君主制的作用受到质疑。”《纽约时报》写道,“能在这样动荡的时代成功维护君主制,这点让伊丽莎白更令人瞩目——毕竟在她出生的时候,没人料到她的命运是坐上王位。”因为媒体与影视作品,伊丽莎白的这段经历被全球观众熟知。1926年,伊丽莎白·亚历山德拉·玛丽·温莎出生于伦敦。她的父亲约克公爵是乔治五世的第二个儿子,按继承顺序看,伊丽莎白离王位很遥远。她与父母、妹妹玛格丽特关系紧密,她最喜欢马术,希望成为一个“有很多马、很多狗的女人”。平凡的马术之梦最终被命运之神打破。因为执意迎娶离过两次婚的沃利斯·辛普森(Wallis Simpson),爱德华八世于1936年宣布退位。王冠之重落到了伊丽莎白的父亲乔治六世身上。父亲执政期间,伊丽莎白到军校学习、结识了海军军官菲利普亲王。1947年,两人在威斯敏斯特教堂结婚。至此,“占上风”的都是作为个人的伊丽莎白·蒙巴顿公主。1952年,伊丽莎白与菲利普前往海外访问,她在肯尼亚的一个狩猎小屋里听到了父亲的死讯。那天从小屋里走出的,不再是公主伊丽莎白,而是不列颠未来的女王。

1946年,女王和父亲乔治六世在温莎城堡。

1946年,女王和父亲乔治六世在温莎城堡。

“我学会接受现实,我已经走到这个位置,这就是我的命运。”伊丽莎白曾在公开场合回忆,“我没有‘学徒期’,父亲去世得太早,这一切都是非常突然的,我只能承担、做到自己的最好。”许多人认为,因为不满爱德华八世为个人私欲退位,间接让父亲超负荷工作,伊丽莎白将王冠的责任看得非常重。首次出访南非时,她在演讲中向民众承诺:“无论寿命长短,我终身都会服务你们以及你我同属的大英帝国家庭。”

1953年,伊丽莎白举行加冕仪式,这是第一个在英国电视上直播的君主继位仪式。为了在仪式之前习惯王冠的重量,伊丽莎白在吃早餐时就戴着它锻炼自己。从某种意义上说,她再也没有摘下过它。”当王冠戴在一个年轻女君主的头上时,战后的英国民众似乎看到了一些新的希望。伊丽莎白面临的却是她的祖辈们都未曾料到的世界。对内,英国国内政治危机频发,首相伊登辞职,保守党内部却没有选举新领导人的制度,国内批评女王“太英国、太古板、太上流社会”的质疑声频发。对外,不列颠的影响力在迅速下降。在沉默中,伊丽莎白听从意见任命新的保守党领导人,逐步取消在白金汉宫举办上流社会年轻女性舞会(Debutante)的活动,“君主”(The Monarch)逐渐被“王室”(The Royal Family)一词取代。

伊丽莎白二世在加冕典礼上。

伊丽莎白二世在加冕典礼上。

她在位的70年里,苏伊士运河危机、戴安娜、脱欧,公众关注的新闻事件一件接一件。大到政府换届、圣诞演讲,小到王室成员的花边新闻、衣食住行,温莎家族的故事足够《王冠》编剧取材数季。但伊丽莎白,“坚定地保持标志性的沉默、正式与盛装,用宫廷式的矜持态度支撑着君主制长期以来保持的神秘感”。她见过数百名国家领导人与200万普通民众,定期出访,却从未在媒体面前说过任何有争议的话。“偶尔会气愤,但从不发脾气。”她从未接受过争议性采访,公众只有在圣诞演讲时才能直接听到女王的声音。与她接触过的人回忆,伊丽莎白私下非常幽默,只是执行公务时绝不会让私人感情干扰。在王宫外散步,她曾被游人询问“女王住这里吗?”伊丽莎白笑说,“我没看见”,转头指着自己的保镖,“他应该看到了。”二战期间,她在演讲中对被战争伤害的孩子们说:“我和妹妹非常同情你们,因为我们知道失去最爱的人意味着什么。” “2020年,女王也将自己的个人困境与她臣民的困境联系起来。”《纽约时报》写道。大流行期间,女王发表演讲:“我们许多人需要找到新的方式彼此联系,确保所爱的人是安全的。我和我的家人随时准备发挥我们的作用。”

“看看菲利普亲王的伶牙俐齿,不难想象英女王私下也许也有自己的想法与意见。但她从未让公众知道。无论她喜不喜欢,她任命的15个首相都得到了一致对待。”《经济学人》杂志写道。她讨厌哪个首相或外国元首,外界甚少知道。如电视剧中那封虚构的信所言,当“女王伊丽莎白”与“伊丽莎白·蒙巴顿”碰撞时,胜利的永远是王权。在被她视为“力量与依靠”的菲利普亲王去世后,伊丽莎白几乎没有休息,继续履行皇家职责,只有空闲时骑马消遣。“她经常被拍到在城堡里独自骑马。只有远处跟着一个保镖。她戴着头巾,在雨中前行。”脱欧之前,公众用女王戴了哪顶王冠、演讲稿中出现几次“欧盟”来揣测她对脱欧的看法。当英国小报《太阳报》登出“爆炸性独家新闻”称“女王支持脱欧”,白金汉宫立刻回击,女王“在政治上是中立的”。历史学家爱德·欧文斯(Ed Owens)在BBC直播女王去世的节目中评价,伊丽莎白二世最大的遗产便是她70年如一日的政治中立、从不表露个人政见。这在“我们变得愈发愤怒、政治两极化日益严重的今天是一件越来越难做到的事情”:“不管她本人的意见如何,当不列颠选出新首相,她总在那里欢迎他们。”

伊丽莎白离世后,外界担心查尔斯是否能成为像母亲一样优秀的君主。

伊丽莎白离世后,外界担心查尔斯是否能成为像母亲一样优秀的君主。

王权最后的守护者

曾任《每日镜报》王室记者的维多利亚·墨菲(Victoria Murphy)说,报道王室最常听见的评语是“我对王室没有强烈的看法,但我爱女王”。 《经济学人》写道,伊丽莎白离世后,“王室将做他们最擅长的事情:用仪式与庆典掩盖不确定性与情绪。下半旗,办典礼,敲响钟声。这些事情无法掩盖的是,人们感到不安”。这种不安不仅是因为一个陪伴许多人成长的符号性人物离开。还如《华尔街日报》所言,在通胀高升、经济萧条、能源危机与国际冲突不断的今天,女王的死讯让英国人感到迷茫。更重要的是,人们无法确定这是不是王权消散的开始。伊丽莎白曾紧跟时代,她是第一个转播加冕典礼、第一个向民众发电子邮件的君主。至今,英国王室的每一个宫殿都有自己的社交媒体账号。她维持着民众与王室“远距离却奇怪的关系”:“民众在君主面前行礼,却可以把他们的性命握在自己手里。”伊丽莎白二世带来一种全新的亲密关系。维多利亚时代的人认为,君主为了生存必须与民众保持距离,’不能让日光照到魔法上’。”

“但在伊丽莎白这里,不仅是日光,狗仔的手电筒与闪光灯也照进来了。”她的后代都是社交媒体的最爱。英国王室已经是一个IP,“那间公司”(The Firm)这个名字足以代表它的分量。查尔斯、卡米拉、威廉与凯特,甚至哈里与梅根,这间“公司”里走出来的都是全球媒体关注的明星,但查尔斯会是一个好的君主吗?今年4月,英国《独立报》一份调查显示约有50%的英国民众希望查尔斯将国王之位让给威廉。18至24岁的英国人中,只有33%认为英国王室还有存在的必要。更多人担心,“话太多、总是拒绝别人、太自怨自艾”的查尔斯会让英国王室走向更深的崩裂。

1983年,英女王出访美国,在演讲中把美国总统里根逗笑了。

1983年,英女王出访美国,在演讲中把美国总统里根逗笑了。

英国记者安德鲁·马尔(Andrew Marr)说,在女王离开的那个阴雨绵绵的周四,“英国人的自我认知受到极大的动摇”:“这将是这代英国人最大的震荡,他们由此开始怀疑自我身份。女王是团结这个国家的胶水中最重要的一部分。”一名退休教师在怀念女王的集会现场对《卫报》说,自己感到“不可置信地悲伤”:“我不是王室的粉丝,但女王一直在我们的生活里。我无法描述我现在的感受。”

“伊丽莎白离开的英联邦与她所继承的英联邦截然不同。她登上王位时,尚有王权残留徘徊,二战的胜利余晖依然温暖。现在,英国不过是北大西洋上一个大国,各方都受到威胁。英联邦已经名存实亡。随着她的去世,将英国与一个重要时代联系在一起的最后一条线被切断了。”《经济学人》写道。当英国民众频频质疑王权存在的必要性时,伊丽莎白的离世就像撬走白金汉宫最重要的一根顶梁柱。这间宫殿与它代表的温莎家族,甚至是整个不列颠王国,由此驶向彻底的未知。

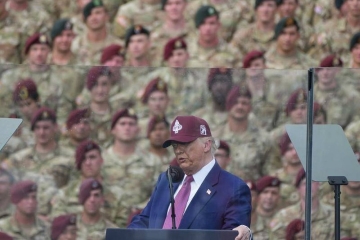

9月,伊丽莎白二世任命利兹·特拉斯(Liz Truss)为首相,这是她最后一次任命首相。

9月,伊丽莎白二世任命利兹·特拉斯(Liz Truss)为首相,这是她最后一次任命首相。

内容来源于《周末画报》

撰文—林湃

编辑—Y

图片—视觉中国、Getty

iWeekly周末画报独家稿件,未经许可,请勿转载

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.