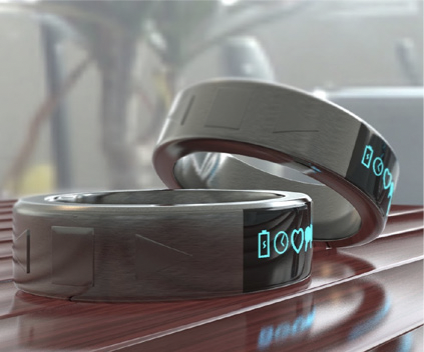

与智能手表、手环相比,智能戒指体积更小、存在感也更低。

随着科技的不断进步,智能穿戴设备已经从手表、手环,发展到了更为精致时尚和多功能的智能戒指。与智能手表、手环相比,智能戒指体积更小、存在感也更低。凭借独一无二的“无感”特性,使其应用场景更为丰富。

作为智能穿戴设备中的新秀,智能戒指市场正在快速崛起。根据Gnitive的2024全球智能戒指市场报告,2023年全球智能戒指市场规模达到2.1亿美元,预计到2032年将增长至10亿美元,年均复合增长率约为24.1%。如按区域来划分,亚太地区预计将成为增长最快的市场,2024至2031年的复合年增长率高达32.2%。此外,北美市场在2024年的销售收入预计为1.0048亿美元,并将在2024至2031年间保持28.4%的年均复合增长率。

在市场发展的大背景下,智能戒指正逐渐成为各大科技企业争夺的焦点。不久前,三星在法国巴黎卢浮宫博物馆举办的全球新品发布会上,推出的智能戒指Galaxy Ring,标志着科技巨头正式进入智能戒指领域。

据悉,Galaxy Ring的亮点在于健康监测功能,其内置了先进的健康传感器,可以监测心率、睡眠、女性月经周期等各种健康指标。三星官方还曾表示Galaxy Ring会是“GalaxyAI”家族中的一员,这意味着它将拥有一些AI功能。此外,利用手指上的Galaxy Ring,还可通过简单手势控制配对三星Galaxy手机,用拇指和佩戴Galaxy Ring的手指捏两下,即可拍照或关闭闹钟提醒。

事实上,智能戒指并非全新物种,市场上已有许多成熟品牌,产品功能也已基本明确。一类是以NFC Ring为代表的,主打装饰性设计与长续航,并在此基础上通过集成NFC功能使其具备一定的交互能力;另一类则是以Oura Ring为代表的,在功能层面基本可以看作是智能手表、智能手环的“指尖版”,具备各类健康数据监测能力,但往往续航和外形设计都比较受限,续航时间通常在一周以内,因此它更像是一种全新类型的智能穿戴设备。

早在2015年芬兰品牌Oura便推出了Oura Ring,目前Oura已经发展到第三代,能够收集活动、心率、呼吸率和睡眠数据。Oura的出现奠定了如今主流“智能戒指”的形态和功能雏形,尤其是第二代Oura Ring,它已经可以提供很多与2024年智能戒指产品类似的功能,包括心率监测、体温监测和睡眠分析等等。

除此以外,苹果考虑智能戒指的设想也有数年之久,并申请了大量专利。据美国商标和专利局(USPTO)公示,今年3月苹果一项专利名为“皮肤间接触检测”(Skin-To-Skin Contact Detection),展示了多种丰富的交互手势应用,包括打响指,做出剪刀、石头、布手势,以及在手心上画手势、捏指滑动等。这一创新技术的应用将为智能设备的交互方式带来更多可能性。苹果CEO库克也曾表示,未来苹果最大的贡献可能在身心健康领域。

与此同时,瑞士品牌VELIA、日本Soxai、美国Happy Ring、澳大利亚医疗器械公司Opuz以及国产品牌华米、玖治科技(Ring Conn)等多家厂商都已发布了相关产品。

国产供应链方面,芯海科技基于可穿戴测量PPGAFE芯片CS1262,推出新智能戒指心率、血氧测量方案,该产品已在消费电子头部客户的旗舰智能穿戴终端产品上实现了规模化量产;汇顶科技也加速布局,2024年智能戒指主控芯片市场份额约占比7%。

尽管智能戒指具备诸多优势,考虑到现阶段用户对智能戒指的接受情况,市场教育和用户习惯的培养仍需时日。但从行业展望的角度看,智能戒指始终是未来智能硬件的最主要发展方向。在技术进步和市场扩展的过程中,智能戒指既即面临挑战,也拥有巨大的机遇。

从功能来看,智能戒指的产品形态无疑是其一大卖点。尽管智能戒指与大多数智能手表和手环在功能上有所重叠,但它们在佩戴体验上有着明显的差异。在进行健康检测时,智能手表和手环由于附着在手腕上,可能因为佩戴者的日常生活活动而需要不时地调整或摘下,这使得它们很难实现24小时无间断的佩戴。相比之下,智能戒指由于尺寸小巧且设计轻便,佩戴时几乎不会给用户带来任何负担,存在感极低,从而更容易实现全天候的持续监测。

国产健康芯片的技术人员李元分析称,“戒指测血氧会比智能手表更准”。由于手指处的皮肤透光性更好、设备佩戴更贴合、血液血流信息更丰富,相对于智能手表,智能戒指的生物信息采样效率更高。

此外,智能戒指由于缺少屏幕,这在一定程度上减少了能耗,使得它们能够具备更长的待机时间。这一点对于用户来说是一个巨大的优势,因为它意味着智能戒指可以在单次充电后持续工作一周左右,减少了频繁充电的麻烦,提高了使用的便捷性。

然而,智能戒指在技术上也面临一些挑战。首先,用户需要准确测量指围,这一过程可能比较繁琐。其次,由于戒指体积的限制,能够容纳的电子元件有限,这在一定程度上限制了其功能扩展。

为了克服这些挑战,制造商需要采取相应措施。简化尺寸测量流程可以提高用户体验。同时,研发新技术以优化智能戒指的性能,确保其在不牺牲功能的前提下,保持小巧轻便的特性。

或许,智能戒指的未来发展将不仅仅局限于健康监测,它将会成为日常生活中不可或缺的智能助手,集成更多功能,如移动支付、智能家居控制等,进一步丰富我们的生活,成为推动智能穿戴设备行业发展的新引擎。

编辑—蔡雨彤

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.