你可能并不认识斯图尔特·布兰德(Stewart Brand),但对苹果创始人乔布斯那句“求知若饥,虚心若愚”(stay hungry,stay foolish)的名言一定不陌生。

这句话源于硅谷经典刊物《全球概览》(Whole Earth Catalog)在停刊前的封底标语,而这本刊物正是布兰德在1968年一手创办的。

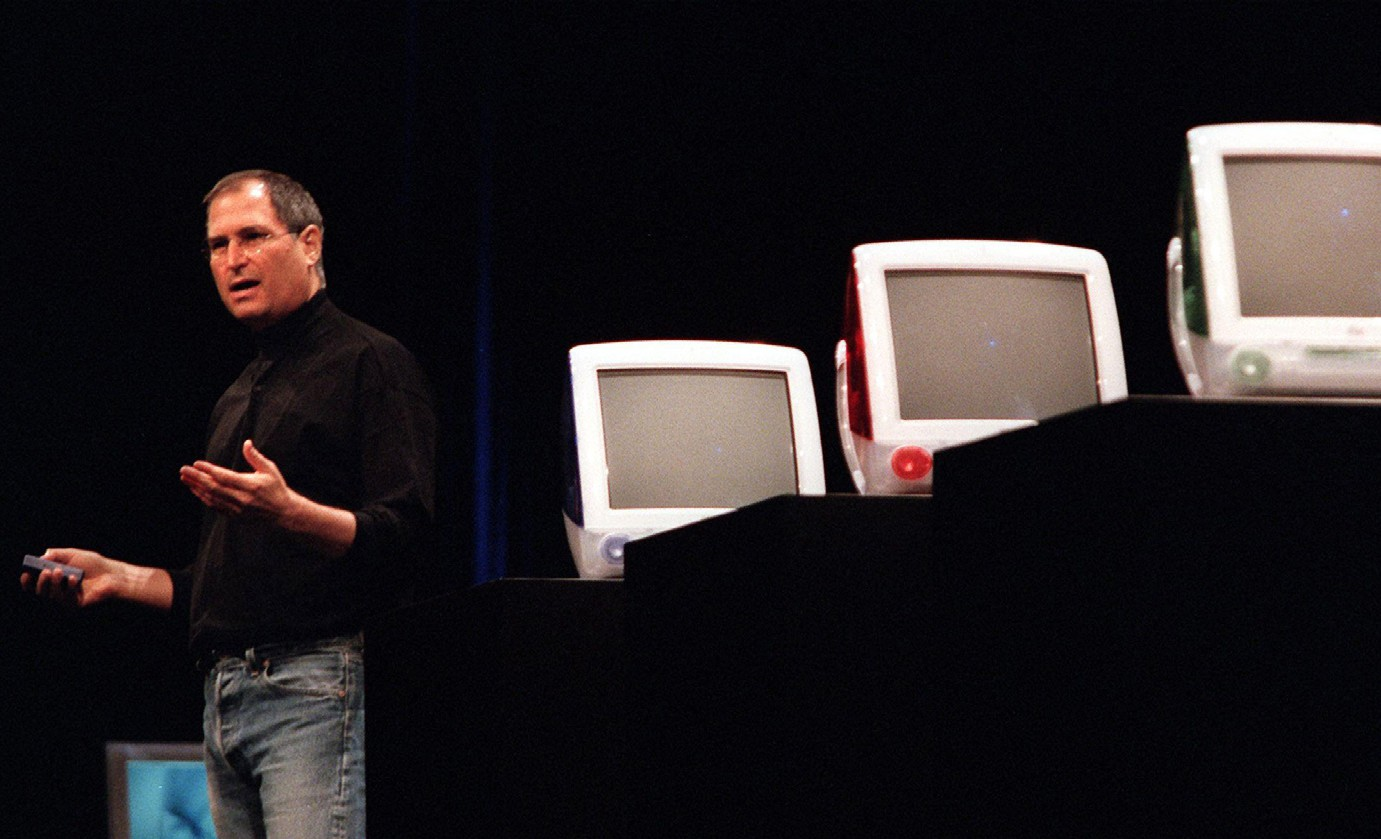

“我年轻时有一本很棒的刊物叫《全球概览》,它被我们那一代人奉为‘圣经’。刊物的创办人叫布兰德,他就是在离这里不远的门洛帕克镇,凭一己才华塑造了这本刊物。那是20世纪60年代末,个人计算机和桌面系统还没出现,排版印刷全靠打字机、剪刀和宝丽来相机。它就像纸质版的谷歌,却又比谷歌早问世了35年,充满了理想主义,介绍了大量实用的工具和非凡的构想……”乔布斯在那场2005年斯坦福大学毕业典礼的经典演讲中提到。

1966年,布兰德发起了一项活动,呼吁公开NASA所拥有的地球卫星图像,一张名为“蓝色弹珠”(Blue Marble)照片也成为《全球概览》的首期封面,让人类第一次从太空中看到地球的全貌,这张照片也曾是社交应用微信的开屏画面。

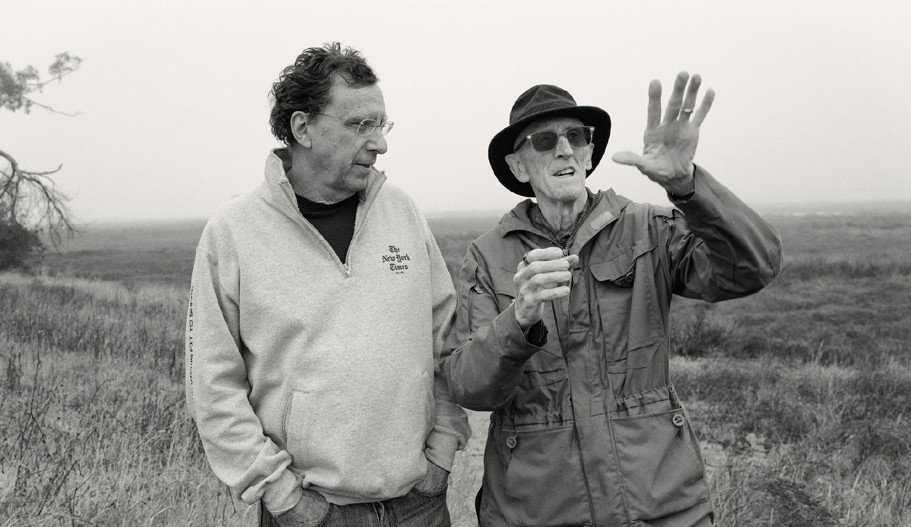

“布兰德虽然不是技术专家,但作为《全球概览》的创立者,他开创了以工具为核心的世界观,极大地启发了现代电脑世界、电脑网络和硅谷。”《谁是斯图尔特·布兰德》作者约翰·马尔科夫(John Markoff)说。在接受《周末画报》采访时,拥有一头卷发的马尔科夫身穿一件深色衬衫,戴了标志性的无框眼镜,讲起话来沉稳有力,看起来很有教授风范。

马尔科夫被誉为“硅谷独家大王”,有超过40年的媒体从业经历。他是最早对互联网进行报道的记者,报道了蠕虫病毒首次出现,他还是报道谷歌无人驾驶汽车第一人,更是乔布斯等业界大咖极为信赖的记者。马尔科夫先后出版过8本著作,包括《与机器共舞》《人工智能简史》和《睡鼠说:个人电脑之迷幻往事》。他与哈夫纳(Katie Hafner)合著的《电脑朋克》(Cyberpunk)获得数以百万计的收益,并引起好莱坞的极大兴趣,被拍成了电影。而他近500页的新书《谁是斯图尔特·布兰德》,一经出版就荣获《纽约客》年度最佳图书。

2013年,马尔科夫因对苹果公司和其他互联网公司颇有洞见的深入报道,且阐释了全球经济对普通工人和消费者的消极影响而获得普利策奖。硅谷的文化观察家保罗·沙弗(Paul Saffo)这么形容他:马尔科夫属于非常特殊的信息专业人(infonaut)。他有学界的好奇心和执着,但更难能可贵的是,他也有与现实非常接轨的一面。

与机器人共舞

马尔科夫出生于美国加利福尼亚州奥克兰市,在“硅谷中心”帕洛阿尔托长大。1971年,他从惠特曼学院毕业,获得社会学文学学士学位,之后顺利考上俄勒冈大学,攻读社会学硕士,并于1976年毕业。毕业后回到加利福尼亚州,加入了太平洋通讯社(Pacific News Service),成为一名专栏作家,开始进行科技报道。

马尔科夫此前在《与机器人共舞》一书中从多个维度描绘了人工智能从爆发到遭遇寒冬再到野蛮生长的发展历程,直击了工业机器人、救援机器人、无人驾驶汽车、语音助手Siri等前沿领域,进而深入探讨了人工智能(AI)与智能增强(IA)的终极关系。他在一篇报道中分享了自己在荷兰一家电动剃须刀工厂的见闻:“在荷兰乡间的一家工厂里,128个机械臂以瑜伽式的灵活度做着同样的工作。摄像头引导它们进行的操作频率远远超过最灵巧的工人……机械臂每天3班、每年365天不停地工作,不需要歇息。”

斯图尔特· 布兰德的理念影响了乔布斯等一代硅谷

斯图尔特· 布兰德的理念影响了乔布斯等一代硅谷

作为一名硅谷的观察者,马尔科夫看到了日益成熟的人工智能正在参与人们的世界,尤其是在工业领域,智能机械臂的问世,大大提高了企业的生产效率。他不禁产生了“距离机器人解锁你的生存技能还有多远”的疑问。经过长时间的采访与调查,他发现,有些工作仍是自动化力所不及的,比如建筑工作中非重复性的操作,驾驶过程中十字路口处难以预知的一系列复杂交通状况,安装飞机、轮船和汽车的玻璃纤维板时的触觉反馈……这些工作都不能为机器所取代,所以马尔科夫日渐形成了让机器增强人类智慧,而非取代人类的理念。

“既然吾辈皆神,那就不妨习惯做神。”布兰德在《全球概览》的扉页上宣称道。马尔科夫指出,布兰德在20世纪60年代首次提出,人类有能力塑造和控制世界,但另一方面,随着权力的增大,责任也随之增大,他告诫我们要以极大的责任感和远见来运用这些力量,这一点比以往任何时候都更加迫切。

解读赛博文化的达·芬奇

相对于硅谷的硬科技,布兰德代表了硅谷崛起背后的软实力。一部关于布兰德的纪录片中称他是“赛博文化的达·芬奇”。易宝支付联合创始人、《看见未来》的作者将布兰德形容为数字时代的阿甘。

多年来,马尔科夫一直在思考为什么硅谷会在20世纪60年代崛起于旧金山,为什么计算机技术这一奠定了个人计算和电脑网络的技术会在1965―1975年这10年间诞生于这里。

2000年秋天,他参观了斯坦福大学格林图书馆的特别收藏室,以阅读布兰德的个人日记,结果令他很失望。直到近20年,马尔科夫才发现了重塑硅谷早期历史和影响的拼图中丢失的那一块。他意识到,那些认为布兰德创办的《全球概览》是硅谷文化和意识形态来源的人们将因果颠倒了。

约翰· 马尔科夫与斯图尔特· 布兰德交谈中

约翰· 马尔科夫与斯图尔特· 布兰德交谈中

马尔科夫书中的布兰德一再出现在硅谷的早期历史叙事当中。出生于1938年的布兰德曾担任摄影师、记者、经理、环保主义者、未来学家,他年轻时和奥本海默一起喝茶,在美国五角大楼值过勤,在晚年写过建筑类的书籍。1985年,布兰德帮助组织了第一届电脑黑客大会,建立了一个早期的在线社区“全球电子链接”(Whole Earth Electronic Link),简称WELL,他在这次会议上提出“信息想要免费”。布兰德还与美国发明家丹尼·希利斯(Danny Hillis)合作发起万年钟项目,旨在从全球视角看待问题,呼吁快节奏时代下的人们将眼光放长远,该项目吸引了贝索斯成为该项目的最大投资人。

马尔科夫笔下的布兰德还喜欢中国易经,用易经卜卦来决定是否接受出版社的报价。他对很多事情都有无尽探索,但也会失去兴趣寻找下一个目标。布兰德表示,自己被“贪婪地好奇心和对无聊的巨大恐怖”驱使,不断改变人生的重心。

布兰德涉猎广泛,有如此多样的好奇心,这让马尔科夫想到《西力传》(Zelig)里名叫西力(伍迪·艾伦饰)的男主人公,“这位神奇的犹太人混迹于各种各样的交际圈,每当他进入了一个新的环境中,他身上就会迅速体现出这个环境的特征,有时是心理的同化,有时是生理的变异。”

但在多次接触之后,马尔科夫发现布兰德虽然拥有“变色龙的外衣”,但是不变的全球意识是他一生坚持的准则。“他不像大多数人那样,会因为某些观点而固步自封,他会根据新的证据改变自己的想法。”马尔科夫说。

马尔科夫曾经指出,布兰德开发了一种“应对机制”,成为他一生的“操作手册”:布兰德发现最好的竞争方式不是随波逐流,而是制定自己的反传统路径。

马尔科夫表示,布兰德的广泛爱好还与美国中产阶级的经历息息相关。布兰德出生在伊利诺伊州罗克福德的一个所有权阶层家庭,是四个孩子中最小的一个。他的父亲是一家广告公司的合伙人,但家庭资金可以追溯到中西部的木材繁荣。“他认为自己属于上层阶级,当我参观他的家庭住所时,他的价值观很符合中产阶级,他有足够的金钱和家庭支持。他从未像许多人那样必须找一份工作。”

以技术工具为先

马尔科夫表示,布兰德并不是真正的技术人员,而是一名观察者,他并没有真正建造任何技术,但大部份人基本上都认为他是创造所谓的‘技术乌托邦主义者’的关键人物。

正如《全球概览》的口号为“获得工具”(access to tools),布兰德始终相信,技术和工具必然能改善人类的生活品质。他认为,自然界发展不是一个向目标进化的过程,而是不断挣脱束缚的过程。

布兰德首次使用“个人电脑”一词,他认为,计算机是一种新的“药物”,是一种全新的、能扩展意识和开放社会的微型技术。布兰德曾在《一切归功于嬉皮士》(We Owe It all to the Hippies)一文中写道:“反主流文化对中央集权权威的蔑视,不仅替各自为政的互联网,也为个人电脑革命提供了思想基础。”西奥多·罗萨克(heodore Roszak)在《从禅悟到硅谷》(From Satori to Silicon Valley)一书中也提出了类似观点,将个人电脑产业的源头追溯至那一时期的反主流价值观。

硅谷的多元性吸引了来自世界各地的人才

硅谷的多元性吸引了来自世界各地的人才

在马尔科夫看来,布兰德始终相信,人类会因势利导地、系统地改善结果,不管是把地球改造得更宜居,还是遏制气候变化的影响。他相信,人类既是工具的制造者,也是工具的使用者。

对于全球变暖的威胁,布兰德近年来开始反思他早先对核能的反对,并开始接受基因工程、地球气候系统的地球工程,以及传统环保运动所痛恨的其他问题。他的这种思想演变促成了他的新书《地球的法则》。布兰德在书中呼吁迅速部署新一代核电站,以应对全球变暖。他认为,技术进步使核能更加安全,与燃煤造成的破坏相比,核废料带来的任何潜在危险都微不足道。

布兰德对硅谷的影响还产生于全球商业网络(Global Business Network,GBN)。这家由布兰德在1987年与数个合伙人共同创办的管理顾问公司主要为企业、非营利组织和政府提供情景规划建议。

GBN是情景规划的主要倡导者,客户包括IBM、富士施乐公司、南方贝尔公司、AT&T、德士古公司、白宫经济顾问委员会以及美国参谋长联席会议等。

情景规划的精髓是,找到一种战略,能够在你想象到的所有方案中都至少运转正常。而布兰德正是战略计划人员寻找的那种“出偏锋”的思想家,能保证想象力之网充分张开。

布兰德跳脱于传统思维的思考与情景规划非常契合。布兰德后来在壳牌集团短暂工作期间认识的同事、计划经理基斯·范德海登(Kees van der Heijden)说:“布兰德不仅仅富有远见,他还能使之深入人心。他说过,自然界的发展不是一个向目标进化的过程,而是不断挣脱束缚的过程。这使那些坚信在市场上‘适者生存’的战略计划人员警醒。”

布兰德相信技术能改善改变全球变暖的威胁

布兰德相信技术能改善改变全球变暖的威胁

在人工智能时代,芯片巨头英特尔错失了先机,并面临着激烈竞争。由于CPU的设计注重通用计算和逻辑处理能力,其在处理深度学习任务时相对较慢,且功耗较高。因此,英特尔的CPU逐渐被具有并行计算能力的GPU等硬件所取代。虽然英特尔也积极布局人工智能领域,推出了自家的人工智能处理器产品。然而,由于英特尔在这个领域的起步较晚,其市场份额相对较小,竞争优势尚不明显。

如今,英伟达的市值是英特尔的20倍,公司CEO黄仁勋的个人财富已超过了英特尔市值,两家公司地位的巨大差异也不禁令市场唏嘘。就连台积电创始人张忠谋曾表示,英特尔本应将重心放在人工智能领域,而非试图转型为芯片代工厂。他认为英特尔似乎正面临着同时寻找新战略和新领导者的挑战。摆脱束缚成为这家昔日芯片巨头的新命题,该公司正在推进将英特尔代工厂独立为子公司的计划。

不妨好好做神

美国硅谷盛产富豪,也不乏科技巨头。新技术前赴后继不断涌现,企业家也始终是长江后浪推前浪,贝索斯、马斯克等从财富和影响力上不断超越比尔·盖茨、格罗夫等计算机时代的英雄。硅谷处于不断的变化之中,布兰德索代表的精神正是这个时代所缺失的,这是人工智能时代最为弥足珍贵的。

1971年,“硅谷”一词最早由美国记者唐·霍夫勒(Don Hoefler)在《美国硅谷》专题报道而流行开来。马尔科夫表示,“硅谷”名字和《全球概览》诞生于同一时期绝非偶然。如果说硅谷后来“一直吸引着塑造世界历史的各种力量汇集于此”,布兰德正是这种汇集力量的真正开拓者和创造者。

对于硅谷的变迁,马尔科夫直言人们对硅谷文化有一种误解。“对于创新经济来说,多样性是关键。多年来,硅谷一直是来自世界各地最优秀、最聪明人才的磁石,它并不是高度同质化的,库比蒂诺(Cupertino)主要是华人社区,弗里蒙特(Fremont)主要是印度裔社区,他们都生活在一起,密切合作,文化多样性是硅谷的独特之处。”他说。

马尔科夫指出,硅谷有一群人自称为加速主义者,认为人类正处于指数级变化之中。但硅谷的大多数人,包括大多数聪明的计算机科学家,都对这种观点持怀疑态度,“就像扎克伯格所说的,人工智能不会成为神。即可以利用这些技术来提升人类,而不是取代人类”。

硅谷的不同价值观铸就了今日硅谷的各种力量;舞台早已搭好,只等新的技术抖擞登场、一决高下。“写斯图尔特传记改变了我的视角,”马尔科夫说,“随着特斯拉和马斯克等人的出现,技术自由主义已经成为硅谷价值体系中的因素之一。我认为这是新的转变,开源文化与盈利文化的融合才是硅谷独有的特点。”

“我不知道它还能持续多久,但每次我认为硅谷已经死了的时候,总会有出乎意料的事情发生,让它重新开始。硅谷里没有人知道语言模型会成为一股强大力量。没有人对此感到惊讶,这种情况以前也发生过,以后也可能再次发生。”马尔科夫说。

【Q&A】

Q=《周末画报》

A=约翰·马尔科夫

Q:布兰德被称为“赛博文化的达·芬奇”,我们能从他那里学习到什么?

A:布兰德虽然不是技术专家,但作为《全球概览》的创立者,他开创了以工具为核心的世界观,极大地启发了现代电脑世界,电脑网络和硅谷。布兰德的好奇心,赋予了他许多非管理性和技术性的创造力。他一生中确实有很多想法,在美国关键时期,他总是能在其他人之前发现新的社会运动和技术,也许他有一点点第六感。

Q:《全球概览》副标题是“使用工具”,这是一个大胆的技能,它对硅谷和环保事业的主要影响是什么?

A:写斯图尔特的传记确实改变了我的视角。布兰德并不是真正的技术人员,没有真正建造任何技术,但大部份人基本上都认为他是创造所谓的“技术乌托邦主义者”的关键人物。人们普遍认为技术将会解决我们所有问题。硅谷的代码中包含着一种思想,即技术自由主义。在20世纪60年代,布兰德编纂的《全球概览》在很多方面都像是硅谷向世界展示的名片,从某种意义上说,布兰德是这些新兴技术的使者,这些技术对人类产生了巨大影响。

Q:扎克伯格最近接受彭博专访时表示,AI不会是神。而布兰德曾表示,我们就像神一样,具备神的力量。对此您怎么看这二者的差异?

A:我不知道他的具体语境,但我知道斯图尔特的观点是,如果我们像上帝一样,那么我们最好学会如何去做。他的观点有两个方面。一方面,他在20世纪60年代首次提出,作为人类,我们有能力塑造和控制世界。但另一方面,随着权力的增大,责任也随之增大。我们对地球上发生的事情以及保护和保护自然环境负有责任。现在,关于人工智能的“上帝般”力量的问题,扎克伯格谈到了像《终结者》这样的事情。硅谷有一群人自称为“加速主义者”,他们认为我们正处于快速的指数级变化之中。但我知道,硅谷的大多数人,包括大多数聪明的计算机科学家,都对这种观点持怀疑态度,就像扎克伯格所说的那样,人工智能不会很快成为上帝。我提出了一个观点,即可以利用这些技术来提升人类,而不是取代人类。

Q:在您看来硅谷的文化是否发生了变化,对科技界的影响是什么?

A:有一种普遍的看法认为硅谷有硅谷文化,这是一种误解。对于创新经济来说,多样性是关键。多年来,硅谷一直是来自世界各地最优秀、最聪明人才的磁石。随着特斯拉和马斯克等人的出现,出现了一种名为“技术自由主义”的观念,它已经成为价值体系中的因素之一。我认为这是一种转变。如果你要说典型的硅谷文化是什么,我会说它创造了苹果电脑,这让它与其他类型的创业活动区分开来。正是这种开源文化与盈利文化的融合,才创造了苹果,这是硅谷独有的特点。我不知道硅谷是否能永远存在下去,但每次我认为硅谷已经死了的时候,总会有出乎意料的事情发生,让它重新开始。

采访、撰文— 马杰

编辑— 张古月

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.