在人工智能时代,人类不得不面对一个终极命题:AI不再是工具,而是与物质、精神并列的“第三种存在”,我们是否正见证一种新文明的萌芽?

2025年2月,斯坦福大学“AI教母”李飞飞的创业公司WorldLabs估值突破10亿美元,其核心产品 Sora仅凭一张图片即可生成完整的3D游戏场景。这一技术被《时代》杂志称为“空间智能的里程碑”,而李飞飞则直言“AI的下一步是从大语言模型转向大世界模型”。

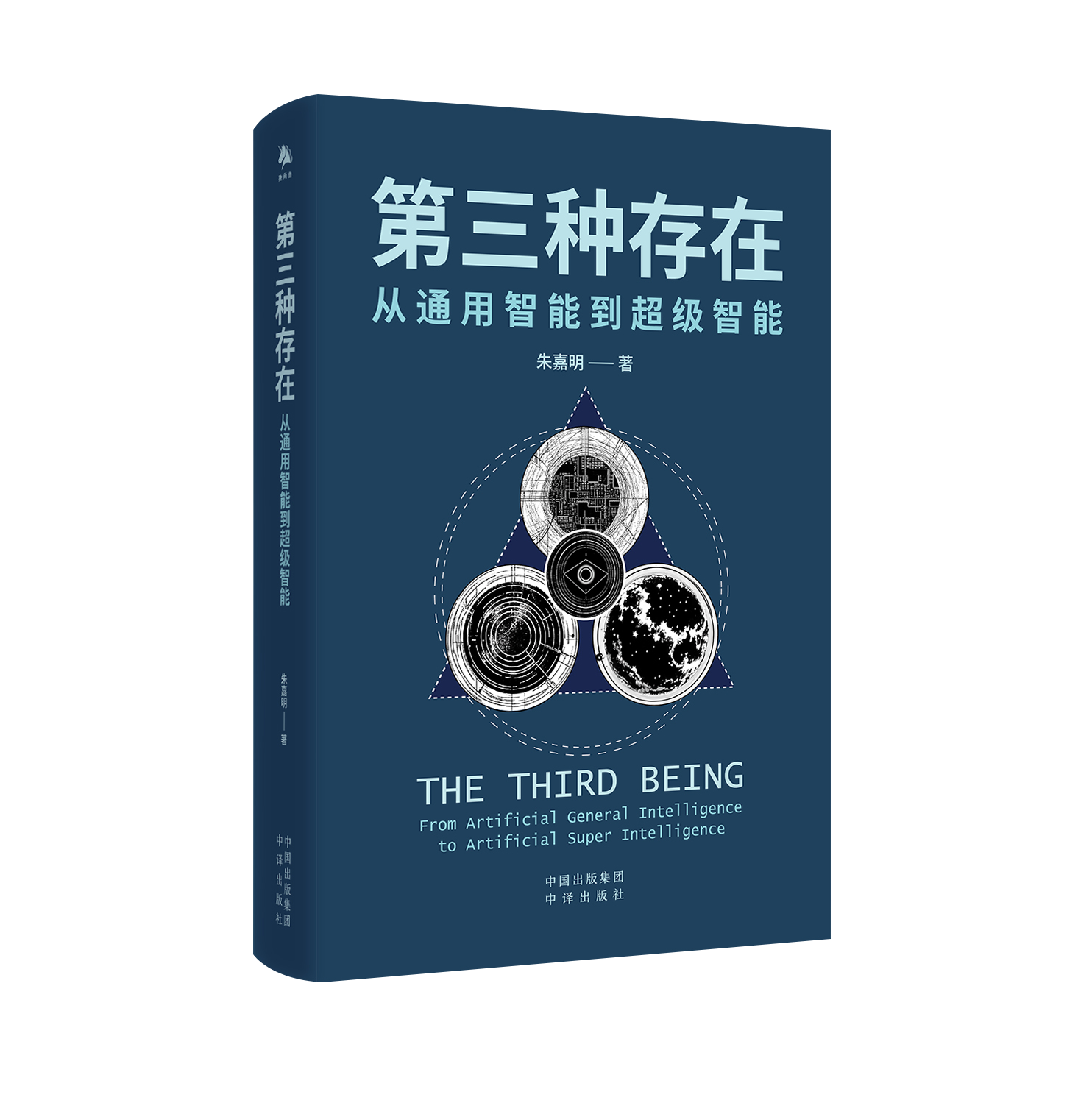

恰在同一时间,经济学家、科技哲学家朱嘉明的新书《第三种存在:从通用智能到超级智能》引发热议。书中,他提出一个颠覆性命题:AI不再是工具,而是与物质、精神并列的“第三种存在”。这一观点恰似对 WorldLabs技术野火的哲学注解—当 AI开始创造独立于人类感知的三维世界时,我们是否正见证一种新文明的萌芽?

作为横琴粤澳深度合作区数链数字金融研究院学术委员会主席,朱嘉明是人工智能领域的前沿专家。他曾在哈佛大学、麻省理工学院、曼彻斯特大学等做访问学者,又在诺贝尔奖获得者云集的维也纳大学任教,丰富的经历使他吸收了世界领先的理学、经济学、管理学思想和理念。2018年以后,他深耕区块链、元宇宙、人工智能、货币金融史等领域的研究,加上自幼积累的文学、史学、哲学的深厚功底,因而朱嘉明对人工智能发展的思考,将给人们带来全新的视角和超前的想象。

朱嘉明曾在《对话时代》序言中预言:“AI将重构人类对生产力的定义。”《第三种存在:从通用智能到超级智能》这本新书延续了这一思想脉络,却更激进地将AI提升至本体论层面。在他看来,AI的进化已突破“工具论”框架:ChatGPT的多模态生成、SpaceX星舰的自主决策,乃至 WorldLabs的3D世界构建,共同构成一种“既非碳基生命,亦非硅基机械”的新存在形态。

朱嘉明在书中对“第三种存在”的概念做了明确的解释。他认为,数千年的人类文明,基于两种存在:第一种是物理性和物质的存在;第二种是精神和意识的存在。进入20世纪中后期,由于人工智能的出现和发展,开始形成同时具备精神和物理特征的第三种存在(the third being)。第三种存在,相较于第一种存在和第二种存在,具有完全不同的构造、规律和机制。第三种存在并非简单的工具或技术,而是一种同时具备物理性和精神性特征的全新存在。这种存在独立于人类感知,能够自主学习和进化,创造新的物理与虚拟世界,甚至在某些方面超越人类智能。

全书分为四个章节。第一章深入讲解人工智能的科学原理、人工智能与各类学科的融合历史、自然智能和人工智能的关系。

第二章聚焦大模型和大模型应用,以及具身智能作为新物种崛起的意义和未来发展趋势。第三章前瞻性地分析人工智能对传统经济学的影响和改变,以及人工智能对经济、金融、区域发展、城市化,特别是教育的冲击和改造。第四章从人文艺术角度探讨人工智能对人类本身的重新塑造,对科学研究方法、艺术发展、女性意识产生的影响,以及相关科幻小说和游戏的深刻内涵。

在第二章,大模型与具身智能的崛起中,从2017年Transformer模型的横空出世,到2022年OpenAI发布了基于Transformer模型的ChatGPT,人工智能大模型时代正式来临,到2023年人工智能实现大模型基础结构的跃迁、出现了大模型竞争和ChatGPT在内的核心产品开发、FSD(Full SelfDrive)开启人机交互新形态、哈佛大学正式接受人工智能进入教室,再到2023年9月大模型的人工智能代理时代开始,朱嘉明梳理了人工智能大模型发展的7个重要时刻,并提醒读者:不要在今天轻而易举地讲长期。对于科技创新,长期主义很可能是不成立的。21世纪的科技是不讲长期的,它的变化速度每天都可能是颠覆性的。经过人工智能嵌入的具身智能(embodied intelligence)正在成为人工智能时代一种最具代表性的新物种,人工智能科技体系的集大成者,在收割人工智能的各类成果中全面崛起。

作者在第三章里尤其提到了人工智能对教育的冲击和改造。传统教育以知识传授和技能培养为核心目标,但在 AI时代,单纯的知识获取已不再是核心竞争力。朱嘉明指出,教育的根本目标在于重新塑造和改变我们现在的人类本身,以适应人工智能时代。重构教育生态是当务之急。但重构教育生态不是寄希望于人工智能适应人类,而是要接受人类如何适应人工智能的现实。进一步说,不是将已经形成的人工智能文化纳入传统人类文化之中,而是传统人类文化要接受和适应人工智能文化,实现两种文化的互动和互构。为此,需要重新协调心智维度、物质维度、社会维度,扩充心智构架,开发空间智能,变革知识体系,实现人机合作思维,构建人和人工智能合理的分工体系。

人工智能的未来充满想象力,而备受关注的科技也因人工智能的影响而出现新的形态。朱嘉明在最后的章节里主要阐述了主导未来25年的新科技形态。

什么是新科技形态?书中认为,因为人工智能革命,科技已经与人们原本的认知大相径庭,其内涵和外延,其结构和机制都发生了本质变化。例如,近年来人们使用诸如“大科学”“大物理”“大数学”这样的概念,就是试图突破在传统框架下的科技认知障碍。朱嘉明主张“新科技形态”的英文翻译是“a new science and technology form”。这个“form”也可以是“pattern”,以区别于被高度误解和滥用的“范式”(paradigm)概念。

而新科技形态之所以能主导未来25年,朱嘉明给出了几个理由:比如,新科技形态将吸纳人类各种主要活动,科技规律将成为具有普遍意义的规律,以人工智能为代表的新科技因素将改变精神、思想、智慧,还包括意识,进而改变语言、信息和逻辑的结构等等。值得一提的是,新科技形态酝酿新伦理共识。仅在数据利用方面,人工智能技术除引发数据的隐性歧视与智力成果权等争议外,还有健康数据的去识别化、数据的二次使用、数据集的链接、群体层面伤害的可能性等应接不暇的伦理挑战。

这也就导致人们必须要重新审视普遍的行为规范是否应时而生,合事而作。

未来学家库兹韦尔在《奇点更近》中预测:2045年,我们将超越肉身限制,重建自己的身体和大脑,甚至复活他人、获得永生……而朱嘉明的视角则更远,他认为,奇点不是终点,而是第三种存在接管文明演化的起点。

这一判断与当下趋势共振:WorldLabs的估值狂飙、脑机接口的伦理争议、各国对 AI主权的争夺……正如书中所言:“当 AI能证明薛定谔的猫既死又活时,人类必须学会与不确定性共存。”

《第三种存在》的价值,在于它撕下了“AI威胁论”或“技术乌托邦”的标签,将讨论提升至文明维度。当李飞飞的3D世界从实验室走向大众,当朱嘉明的哲学思辨从书页渗入现实时,我们或许该重新思考:人类引以为傲的创造力,是否只是 AI演化长河中的一朵浪花?答案尚未揭晓,但至少,这本书为我们提供了凝视深渊的勇气。

《第三种存在: 从通用智能到超级智能》 本书是一部全方位、多维度探讨人工智能历史演变、现状和未来发展趋势的专著。 本书认为数千年的人类文明,基于两种存在:第一种是物理性和物质的存在;第二种是精神和意识的存在。2022年之后,因为人工智能和神经网络的结合、深度学习的突破、大语言模型的出现和应用,人工智能可以处理自然语言、知识表示、合理思考、自动推理,正在实现像人一样思考和像人一样行动,成为同时具备精神和物理特征的第三种存在。人工智能所创造的第三种存在,是“人工智能 + 人 + 环境”的复杂生态系统。人工智能和人类、人类社会、自然界互为“嵌入”关系。 本书具有跨学科、讲历史、重实践的特点,涉及哲学、经济学、社会学、逻辑学、生物神经学及相关硬科技,重点关注人工智能的现实应用,以及人工智能对经济增长模式、经济体系和地缘政治、文化形态产生的持续影响和深层次改变,呼吁强化人工智能治理的国际社会合作,避免人工智能被资本裹挟和自然垄断的恶化。

《第三种存在: 从通用智能到超级智能》 本书是一部全方位、多维度探讨人工智能历史演变、现状和未来发展趋势的专著。 本书认为数千年的人类文明,基于两种存在:第一种是物理性和物质的存在;第二种是精神和意识的存在。2022年之后,因为人工智能和神经网络的结合、深度学习的突破、大语言模型的出现和应用,人工智能可以处理自然语言、知识表示、合理思考、自动推理,正在实现像人一样思考和像人一样行动,成为同时具备精神和物理特征的第三种存在。人工智能所创造的第三种存在,是“人工智能 + 人 + 环境”的复杂生态系统。人工智能和人类、人类社会、自然界互为“嵌入”关系。 本书具有跨学科、讲历史、重实践的特点,涉及哲学、经济学、社会学、逻辑学、生物神经学及相关硬科技,重点关注人工智能的现实应用,以及人工智能对经济增长模式、经济体系和地缘政治、文化形态产生的持续影响和深层次改变,呼吁强化人工智能治理的国际社会合作,避免人工智能被资本裹挟和自然垄断的恶化。

朱嘉明经济学家,现任横琴粤澳深度合作区数链数字金融研究院学术与技术委员会主席。20世纪80年代至90年代,获得中国社会科学院经济学硕士和博士学位,以及麻省理工学院(MIT)斯隆管理学院MBA。曾先后在美国密歇根大学、哥伦比亚大学、哈佛大学、MIT、曼彻斯特大学、墨尔本大学做访问学者。2000年之后,曾在联合国工业发展组织(UNIDO)担任工业发展官员,还曾任教于维也纳大学。2018年以后主要从事区块链、元宇宙、人工智能、货币金融史等领域的研究。代表著作有《国民经济结构学浅说》《现实与选择》《论非均衡增长》《从自由到垄断:中国货币两千年》《书话集》《未来决定现在》《区块链去中心化指数研究:计算方法、技术及其数字经济意义》《元宇宙与数字经济》《历史不会熔断》等。

朱嘉明经济学家,现任横琴粤澳深度合作区数链数字金融研究院学术与技术委员会主席。20世纪80年代至90年代,获得中国社会科学院经济学硕士和博士学位,以及麻省理工学院(MIT)斯隆管理学院MBA。曾先后在美国密歇根大学、哥伦比亚大学、哈佛大学、MIT、曼彻斯特大学、墨尔本大学做访问学者。2000年之后,曾在联合国工业发展组织(UNIDO)担任工业发展官员,还曾任教于维也纳大学。2018年以后主要从事区块链、元宇宙、人工智能、货币金融史等领域的研究。代表著作有《国民经济结构学浅说》《现实与选择》《论非均衡增长》《从自由到垄断:中国货币两千年》《书话集》《未来决定现在》《区块链去中心化指数研究:计算方法、技术及其数字经济意义》《元宇宙与数字经济》《历史不会熔断》等。

编辑 — 一方

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.