这个被称为“地球上最像火星的地方”,在新旧能源交替中以一种新的姿态存在着。

冷湖镇,一个因石油资源枯竭而被遗忘的城市,在新能源时代却意外地成为踏足“火星”的最佳试验场,并由此引发一场火热的星际生存体验探索之旅。

冷湖镇因旧能源枯竭而生出新力量,敦煌因新能源的兴起而为丝绸古道增添新的名片。在这次方圆几百里的可持续之旅中,我们与路易威登发现,在新旧能源交替中,那些科技的追光者们正推动人类文明开启新的篇章。

从北京出发飞往敦煌,刚走出敦煌机场,一股夹杂着沙尘的风扑面而来。而这距离我们要去的目的地—冷湖镇还有260千米。

冷湖,蒙古语称为“呼通诺尔湖”,意为异常冰冷的湖水。它地处青藏高原腹地、柴达木盆地西北的无人区,平均海᠁2800米,常年寒冷多风、干旱少雨。

一台用来开采石油的“磕头机”孤零零地矗立在戈壁上

一台用来开采石油的“磕头机”孤零零地矗立在戈壁上

去冷湖镇要经过无人区,我们请了一位向导何文军带路。他是敦煌人,常年带越野车队穿越无人区,积累了丰富的无人区生存技能。

“冷湖镇是全国距离市区最远的一个城镇。”何文军说。驱车一路向南行驶,穿过祁连山与阿尔金山之间的地理走廊,4个小时后,我们终于抵达冷湖镇。

在这条不到300千米的路上,途经靠太阳的热能来发电的发电站、大多数空无一人的加油站、连绵不断的神圣雪山、像水墨画一样神秘的黑独山、形似太空舱的火星营地,以及似乎永远也走不出去的荒漠,最终到达冷湖镇旁的石油小镇,置身于废墟中时,会产生一种强烈的不切实际的时空穿梭感。

在新能源时代,当冷湖这个旧能源遗址开始仰望星空“向天探索”时,那些不切实际的想法都一一落地,由此,一个蝶变后的冷湖重新回到了大众的视野。

逝去的繁华

走在冷湖的戈壁滩上,一座纪念碑十分醒目,正对着这座纪念碑的是一台老式石油开采机,它是冷湖镇第一口油井—拉开了冷湖油田数十年的精彩序幕。

时间回到1958年9月以前,冷湖原本是一片无人区。当年9月13日,一支钻井队在这里发现大量原油,很多年轻力壮的石油工人告别家乡,来到冷湖。鼎盛时期,十余万人在这里开采石油,为了方便石油工人的生产生活,这里先后建立了医院、学校、邮电局、银行以及电影院等,一座功能完备、充满生机的城镇由此诞生。冷湖镇从此在地图上有了坐标。

然而,从20世纪70年代末开始,由于开采技术粗放,冷湖镇的大部分油井枯竭,石油大军陆续撤退,被唤醒的冷湖镇重归寂静,几乎成了一座空城—一个面积是北京市1.3倍的城镇,常住人口最少时仅不到100人。

来火星营地参加研学的同学在俄博梁进行水质净化

来火星营地参加研学的同学在俄博梁进行水质净化

站在冷湖石油小镇遗址中央,狂风掠过一排排废弃的房屋,发出呜呜的低鸣声,仿佛在向来到这里的每一位游客诉说着曾经的繁华。曾经是银行、贸易公司、学校、医院和电影院的建筑,如今房顶已经被拆,断壁残垣上还保留着当时的标语:抓革命促生产、多快好省地建设新油田……

“这个电影院不仅是我们以前看电影的地方,还是开庆功会,或者过年过节表演节目的地方。舞台旁边有两个门,那是演员们的进出口。”杜华旭指着一座废弃的电影院说。杜华旭是土生土长的冷湖人,亲身经历了冷湖从繁华到落寂的全过程,“后来,我们眼睁睁看着银行搬走了,电影院也关门了,那是我们了解外界世界的窗口,它们一个一个都走了,就等于我们失去了跟外界沟通与交流的载体。”站在石油小镇遗址内,杜华旭无比感慨。

寻找新出路

孤寂的冷湖镇曾靠石油一鸣惊人,如今,它能否再靠大自然的馈赠重出江湖?

2015年,时任青海省海西州住房和城乡建设局副局长的田才让,经组织安排,到原青海省海西州冷湖行政委员会任副主任,分管旅游等工作。

资源枯竭、缺少本地居民,即便有着大自然馈赠的戈壁风光和雅丹地貌,但是想融入成熟的“青甘大环线”旅游路线—西宁—德令哈—大柴旦—敦煌(这条旅游路线涵盖了高原湖泊、戈壁沙漠、雪山草原、人文古迹等丰富景观)—也并非易事。

因为冷湖正好处在这条环线的死角位置,既没有机场或火车站,也没有省级大巴,到达性差,游客量历史数据为零……想要发展旅游产业,几乎不可能。

AIMS 望远镜是赛什腾山上唯一一个观测太阳的望远镜

AIMS 望远镜是赛什腾山上唯一一个观测太阳的望远镜

曲向东的出现让这一切有了可能。作为北京行知探索文化发展集团股份有限公司(以下简称行知探索)总裁,曲向东擅长深度体验产品的设计,能从品牌和IP的设计着手打造冷湖的旅游产业链。他认为,到达性差不应该成为冷湖打造旅游产品的障碍。“南极、北极远不远?不照样有人去?要会讲故事,让冷湖成为目的地。”曲向东说。

当第一次看到田才让手机里关于冷湖镇的照片时,曲向东的第一反应就是:这不是一个活生生的火星吗?之后,科幻作家刘慈欣第一次到冷湖时也直言自己置身火星环境中。2021年,几位行星地质科学家来冷湖进行科考工作,也发现冷湖俄博梁雅丹地貌跟祝融号火星车在火星上拍摄的地貌非常相似,不禁感慨这里是“地球上最像火星的地方”。

于是,在各方的联动下,一条不到100千米、名为“火星一号”的砂石路出现了,一个貌似太空舱的“火星营地”诞生了,俄博梁雅丹俨然也成了一个小“火星”,在这里,塔尔西斯高原、火星雄狮、厄俄斯峡谷、大瑟提希高原等名字,完全复制了火星上的地名。

自“冷湖火星小镇计划”启动,袁振民就来到了冷湖,负责该项目的落地。一直到2023年5月,冷湖火星小镇打造的第二个科学科普研学基地—冷湖实验室建成,她直言自己已经在这里待了快8年。

作为行知探索在冷湖的常驻员工,40多岁的袁振民被称为“火星移民局局长”。她是一个《三体》迷,个头不高,精瘦干练,讲话逻辑非常清楚,工作时经常穿着一套蓝色的火星营地工作服。两年前,她剪掉了一头温婉的长发,短发的她更显英姿飒爽。

对于火星营地的建设,她如数家珍:营地造型设计融合了火星元素,建设风格模拟未来人类移居火星后的生存环境;可同时容纳72人在睡眠舱住宿、100人在帐篷住宿,还有一个能让60人同时就餐的餐厅;在内容方面,设置了许多“火星任务”,让游客在身临其境的同时,用学到的知识解决科学问题……

在冷湖实验室,芯片农场以“月宫一号”为原型,模拟在外太空的生存环境,采用计算机编程显示环境温湿度等技术参数,实时监测植物生长环境的种植系统;在火星车教室,研学团可以了解各个火星车的历史和功能,制作太阳能祝融号火星车模型……

“不要以为这些是玩过家家,我们最大的竞争力是硬核科技。”袁振民表示,想要跟冷湖周边的旅游目的地竞争,去旅游化的旅游目的地才是火星小镇的定位,而这一定位必须依靠实实在在的科技内核、场景和运营来建造。

比如,冷湖火星小镇的STEM(科学-S、技术-T、工程-E、数学-M)教育课程围绕生命科学、天体物理、航天器设计、地球物理、计算机工程等领域展开,授课老师均是天文学家、行星科学家、生物圈设计师、火箭工程师等,无一不体现出这里的科技含量。

东半球最强天文基地

硬核科技也源于冷湖镇的天文台。

天文学是孕育重大原创发现的前沿科学,优秀的天文台址是稀缺资源:它要足够偏远,避免城市光污染,但科学家仍有可能进入;望远镜应该建在高海᠁地区,以避免大气湍动造成模糊,但不能高到人类无法适应。

冷湖镇东南方向几十千米的赛什腾山,最高山峰海᠁4500多米,方圆百里都是无人区,没有光污染,前后无遮挡,成为理想的天文台选址。

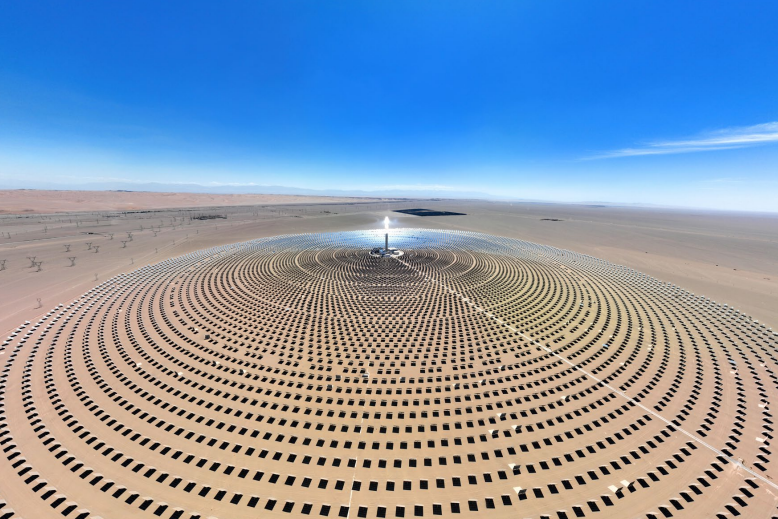

首航高科敦煌100兆瓦熔盐塔式光热电站

首航高科敦煌100兆瓦熔盐塔式光热电站

几年前,中国科学院国家天文台研究员邓李才来赛什腾山考察时发现,这片区域的优质晴夜时间占比达70%,每年可观测时间达300天,视宁度统计中值只有0.75角秒,这一数据可与美国知名的夏威夷莫纳克亚天文台址相媲美。这意味着,这里拥有整个东半球最优质的光学天文观测条件。

这一发现于2021年8月被发表在《自然》杂志上,引发国际关注。

我们驱车前往赛什腾山,寒风凛冽,明显感受到呼吸困难,但当看到一台台白色的圆顶望远镜散落在不远处的山峰上时,这一切不舒适瞬间都消失了。据介绍,如今这里已有12家科研机构的14个项目,45台望远镜落户冷湖。

墨子巡天望远镜于2023年9月17日在冷湖观测基地举行首光仪式。作为北半球光学波段时域巡天能力最强的设备,它能够在短短三个晚上就完成对整个北天球的巡测。

还不到30岁的李生学所在的墨子巡天望远镜运维团队负责这台设备的日常运行维护和巡天观测,他和同事们白天休息,傍晚驱车从近百千米外的冷湖镇赶到海᠁约4200米的墨子巡天望远镜基地,投入紧张的维护和观测运行工作。

当李生学带领我们沿着狭窄陡峭的台阶来到位于建筑物顶层即三层的望远镜室内时,一台重达50多吨的庞然大物便展现在眼前。它稳稳地矗立在一个圆柱形水泥基墩上,位于望远镜室圆形水磨石地面中间的一个大孔中心,各方向与孔边缘保持相同的距离,相互之间没有任何部位产生硬连接。听李生学和他的同事们说,基墩的底部和建筑物的底部也采取了特殊的措施,从而避免了地面和建筑物的震动通过连接部位传递给望远镜,进而影响观测的精度。

自从试观测以来,墨子巡天望远镜已经完成了上万平方度天区的多波段重复观测,获得了数万张高清天体图像。工作人员给我们展示了一张由多幅不同夜晚观测的图像叠加而成的仙女座星系高清“证件照”。图中椭圆朦胧的星系如醉倒的花环飘浮在星光璀璨的宇宙星海之中。亮星和矮星系就像是挂在花环上的钻石,熠熠生辉。纤细弯曲的尘埃结构如藤蔓一样蜿蜒在星系中,清晰可见。这张图片不仅展示了望远镜的成像能力,更将为科学家们提供宝贵的数据,助力时域天文学的研究。

中国科学院国家天文台冷湖天文观测研究基地AIMS望远镜是赛什腾山上唯一一个观测太阳的望远镜,它被建在一个四层楼高的塔上。

基地科学家包星明博士介绍,赛什腾山以其干燥的气候和低水汽值,为中红外波段的太阳观测提供了得天独厚的条件。

这台望远镜系统首次在国内太阳观测中采用离轴光学设计,其焦面后的科学仪器不仅配备了国际领先的中红外高光谱分辨率光谱仪和偏振测量系统,还集成了8至10微米的红外成像系统。

科学家们希望这台AIMS望远镜通过对太阳磁场的精确测量,揭示磁能如何产生、积累并在特定条件下触发释放的机制,探索耀斑等太阳剧烈活动过程中的物质与能量转换细节,解决目前在太阳物理研究中面临的科学难题。

冷湖不冷

在硬核科技的加持下,冷湖镇再次热了起来,让当地人受益。

“冷湖镇又有人来了,我特别开心。”杜华旭说,因为络绎不绝的游客,他家的收入开始增长,而更让他兴奋的是,他的退休生活也因游客的到来而更加精彩。

此前,杜华旭在冷湖镇从事电工类的工作,退休后因冷湖火星小镇的火爆,他成为这里的一名员工,负责车队管理、部分工程工作和冷湖石油小镇的科普讲解工作,遇到旅游旺季,他还会帮忙看看跟电路相关的工作。

敦煌市鼎阳文化传媒服务有限公司创始人徐炯也全程参与和见证了冷湖镇新生。2018年初春,他还陪同曲向东去冷湖镇办理火星小镇的工商手续。今天,火星营地、太空舱酒店、餐饮等业态,给冷湖镇带来勃勃的商业生机和更多的就业机会,他在敦煌开展接驳冷湖的业务也蒸蒸日上。那些来冷湖镇做天文、科技、航天等主题的研学团都把徐炯所在地当作落地的第一站。

“但这里的淡旺季非常明显。如果冷湖能够构建起抗周期性的商业模式,开发四季可运营的细分产品,就能分散相应的经营风险。”徐炯表示:“无论是个人还是企业,只有深度绑定冷湖现有资源的不可替代性,才能构建出脱离单一地域的可持续的增值能力。”

在此次可持续之旅接近尾声时,我们把最后一站放在了距离敦煌市区约20千米的首航高科敦煌100兆瓦熔盐塔式光热电站,它更像是一朵来自未来的“向日葵”—占地面积相当于780个足球场,由1.2万面镜子以同心圆状在地面排列,如同向日葵般追逐太阳,将阳光反射汇聚到圆心一座260米高的吸热塔。耀眼的光点在几十千米外也能看到。这个光热发电厂每小时最高发电量可达10万度电,相当于燃烧122吨煤产生的电量。“将老祖宗利用太阳光的智慧,结合现代科技,产生新的智慧。这就是光热电站存在的意义。”首航高科董事长黄文博说,这个光热电站还承担着促进当地就业,提升原住民收入以及科普的责任,这才是属于未来的新能源科技。

冷湖镇因旧能源枯竭而生出新力量,敦煌因新能源的兴起而为丝绸古道增添新的名片。在这片方圆几百千米的大地上,在新旧能源交替中,人类文明正开启新的篇章。

冷湖,蒙古语称为“呼通诺尔湖”,意为异常冰冷的湖水。它地处青藏高原腹地、柴达木盆地西北的无人区。它曾因石油大军的到来而盛极一时,又因石油枯竭而被人遗忘。当它重新带着外太空的元素回到人们的视野中时,一个火热的冷湖值得让人再去探访。

交通:

敦煌市是距离冷湖镇最近的城市。在敦煌莫高机场落地,自驾或者租一辆越野车前往冷湖镇是较为理想的交通方案。如果条件允许,可以带一位当地的向导,会发现普通游客发现不了的美。

住宿:

火星小镇的睡眠舱,价格约为850元/人/晚,还可去冷湖镇住宿,价格约为400元/间。各具特色,丰俭由人。

美食:

冷湖镇所有的餐饮补给均来自敦煌,菜品随时节而定,比如牛肉面等。

休闲:

小范围而言,冷湖镇与火星小镇、冷湖实验室、赛什腾山天文台、俄博梁雅丹等目的地相连。大范围而言,还可以走一遍“青甘大环线”。徒步、穿越无人区、露营等体验应有尽有。

如何参与:

可关注“冷湖火星地质公园”微信公众号,会不定期发布研学或团建活动,游客可根据需求自行报名。

撰文、编辑 —万慧

摄影 — 李英武

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.