2023年的夏天,全球的街道、橱窗和社交媒体被粉色席卷——由玛格特·罗比主演的电影《芭比》不仅成为票房神话,更是一次跨界合作的营销奇迹。

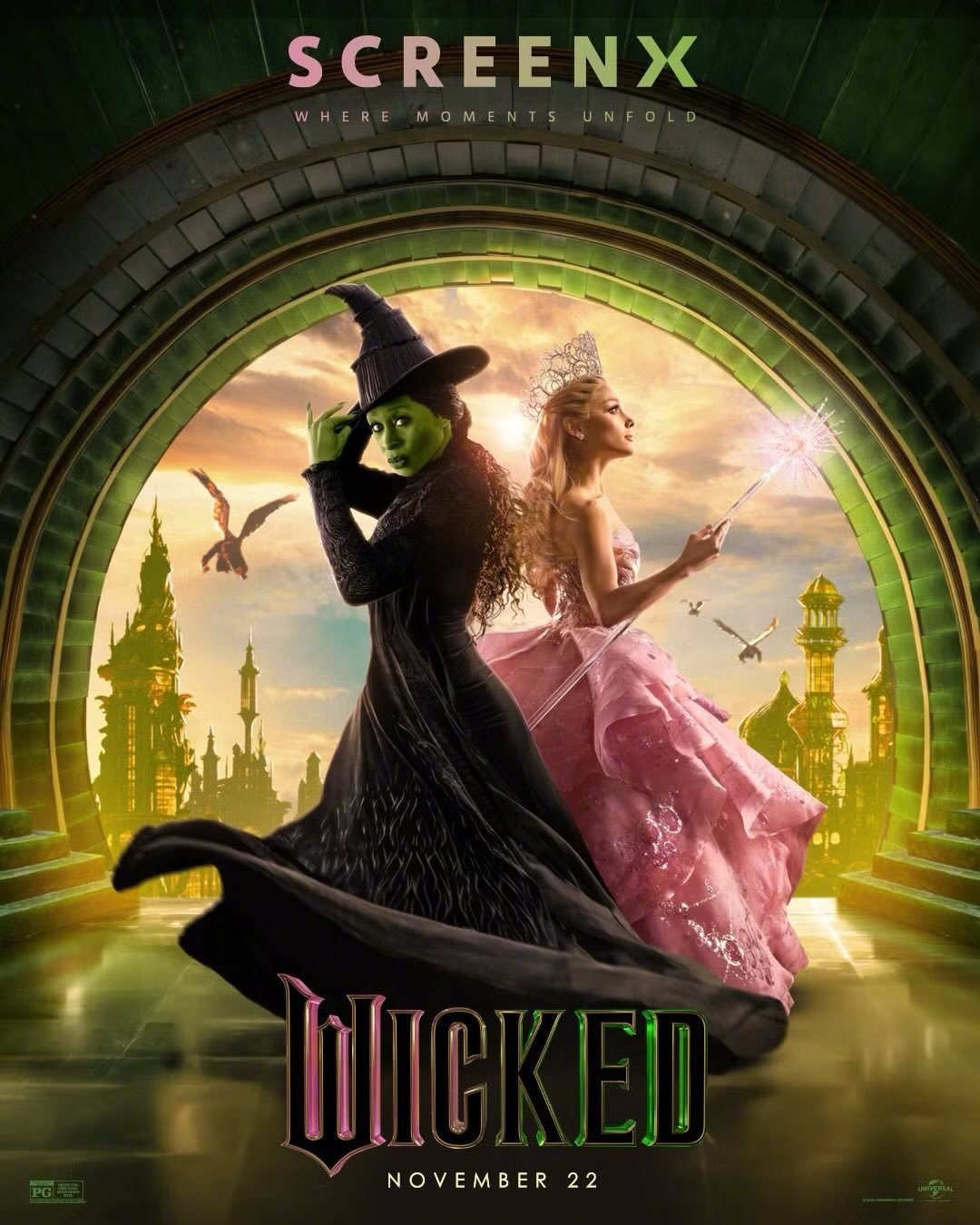

一年多后,环球影业的《魔法坏女巫》在美国上映,再次缔造票房佳绩。

这部奇幻歌舞爱情片以约1.14亿美元首映周末票房雄霸榜首,撑起该统计周期北美总票房半壁江山。这也是今年排名第三位的开画票房佳绩。

影片开画口碑亦可圈可点,目前主要电影网站对其评价为IMDb评分8.2、烂番茄新鲜度90%。

事实上,在影院上映前夕,这部改编自经典百老汇音乐剧的作品,已经让戏中配色:绿色和粉色成为了时尚、娱乐与商业的“新宠”。

当下,一场有超过400家品牌参与的跨界营销风暴正在席卷全球。这不仅是一部电影的故事,更是一次精准策划、跨领域合作与情感营销的经典案例。

让《魔法坏女巫》无处不在

11月的曼哈顿,夜幕降临,帝国大厦的灯光亮起,粉色与绿色的辉映从顶端洒向城市。这是一场为《魔法坏女巫》量身定制的灯光秀。

与此同时,星巴克在全美的门店里推出了两款特别饮品:绿色的“厄尔法芭冷萃”和粉色的“格琳达魔水”,吸引了排队打卡的年轻人。星巴克的灵感来源于影片的经典二人组——甜美善良的格琳达和叛逆个性的厄尔法芭。

环球影业希望每个消费者,无论是在购物、用餐还是休闲时,都能感受到这部电影的存在。环球影业首席营销官迈克尔·摩西(Michael Moses)接受采访时,毫不讳言自己的目标是“让《魔法坏女巫》的推广接近‘几乎恼人’的程度”。

“我们生活在一个‘单一文化’(monoculture)逐渐消失的时代,”摩西解释道。“想要让所有人注意到一个作品,你就必须无处不在。”

在塔吉特超市走进“《魔法坏女巫》专区”时,顾客可以看到专属设计的服装、玩偶和家居用品,粉色的希兹大学(Shiz University)字母款卫衣已经成为年轻人打卡的热门单品。限量版玩偶的每个细节都忠实还原了电影中厄尔法芭和格琳达的形象。烘焙品牌贝蒂妙厨(Betty Crocker)推出了一款“变色蛋糕粉”,遇水后变成粉色或绿色,迅速成为家庭聚会的热门商品。

摩西团队的目标很明确:不仅仅是吸引核心粉丝,更要让普通观众也能轻松找到“入场券”。从塔吉特的亲民价格,到剑桥包(Cambridge Satchel)的高端奢侈品,他们为不同消费能力的群体设计了广泛的选择。

施华洛世奇水晶推出了《魔法坏女巫》饰品系列,吸引了不少精致消费群体。而与丰田合作推出的限量版Lexus TX汽车,则让粉丝不仅能“穿上魔法”,还能开着魔法上路。

不过,像《魔法坏女巫》这样“无处不在”的营销模式不可避免地面临一个问题:会不会过头?对此,环球影业显然早有准备。

“我们的目标是接近‘几乎令人厌烦’,但不真正跨过那条线。”摩西说道。他们在营销中分阶段布局,先用核心粉丝拉动热度,然后逐渐扩展到更广泛的观众群体。

情感的连接

要理解《魔法坏女巫》的成功,就不能忽略它深厚的文化根基。从2003年百老汇首演至今,《魔法坏女巫》已经在全球吸引了约6500万人观看,收入超过12亿美元,成为百老汇史上最卖座的音乐剧之一。

该剧被搬上大荧幕不仅是一部卖座电影的诞生,更是一种代际间的情感传递。“当我威胁我的孩子说,如果你们不陪我一起看这部电影,我可能会崩溃时,他们就会笑,因为小时候我们开车时经常一起听音乐剧的原声带。”一位母亲在社交媒体上写道。对许多人来说,《魔法坏女巫》不仅是一部剧或一部电影,而是家庭记忆的一部分。

正是这种情感连接,让《魔法坏女巫》的商品营销超越了“商业化”的简单层面。举个例子,乐高推出的翡翠城模型,不仅吸引了喜欢积木的孩子,也激发了成年人重温童年与亲子互动的兴趣。在社交媒体上,许多家长分享自己和孩子一起拼装的过程,用短视频记录了“魔法”带来的亲密时光。

尽管合作商品种类繁多,但摩西坚持,这场营销的核心不是简单的品牌曝光,而是与消费者建立情感联系。“消费者需要感觉到自己是被理解的。”公关学教授艾米·山勒(Amy Shanler)也解释道。

星巴克的绿粉主题饮品便是这种情感策略的缩影。年轻人乐于分享这种“网红饮品”,从颜色到味道,再到对于厄尔法芭和格琳达两个主角的看法,每个细节都在激发社交网络的传播力。

山勒指出,品牌合作的成功不在于投入多少,而在于是否能让粉丝找到归属感。“当我看到别人拿着绿色马克杯时,我会不自觉地点头示意,因为我们都是这场文化现象的一部分。”

粉丝经济

“超级粉丝”群体是电影商品和文化现象的核心驱动力。《魔法坏女巫》的推广团队显然深谙此道,他们为粉丝提供了广泛的互动和参与机会。

影片两位主演——阿丽亚娜·格兰德和辛西娅·艾莉佛——充分利用自身庞大的粉丝基础,通过一系列高调的公开亮相为电影《魔法坏女巫》提前预热,时尚话题度十足。自她们被选角以来,两人多次以角色标志性的粉色和绿色造型现身,巧妙将电影宣传融入全球瞩目的活动中。

例如,在2024超级碗期间,两人身穿定制的Louis Vuitton亮片橄榄球球衣,背后印有各自角色的名字。艾莉佛的球衣以绿色为主,点缀粉色,而格兰德的则相反。

在巴黎奥运会开幕式上,她们更是将角色造型升级:格兰德身着淡粉色公爵丝缎礼服,搭配白色丝质手套与蝴蝶结发饰,散发出“天使般”的气质;艾莉佛则选择了翡翠绿色抹胸长裙,搭配宽檐帽、金饰和“巫术感”十足的超长指甲,完美再现了“坏女巫”的风采。

这些造型无不引发社交媒体热议,粉丝争相讨论她们的装扮与电影之间的联系。通过这样的视觉符号传递,两位演员不仅成功吸引了电影核心受众,还在全球范围内实现了《魔法坏女巫》和品牌曝光的双赢。

沉浸式体验

在《魔法坏女巫》的推广中,环球影业并未仅仅停留在商品营销和广告宣传上,而是将“沉浸式体验”作为重要的一环。

2024年11月,佛罗里达环球影城推出了一项备受瞩目的《魔法坏女巫》体验项目。游客在这场活动中将沿着黄砖路行进,穿越希兹大学、翡翠城等经典场景,近距离接触电影中的角色与布景,体验其中的魔法与幻想。此外,活动现场还推出了丰富的电影主题商品,包括服饰、家居用品、配饰等。

在这里,环球影城将《魔法坏女巫》的电影世界与商品设计紧密相连,增强了品牌的影响力。游客在玩乐时,通过社交平台分享他们的体验,成为了品牌宣传的自然传播者。

升级“女性电影”

回到2023年的夏天,《芭比》以一种鲜亮、直白却又极具社交魅力的方式,重新定义了“女性电影”的营销玩法。从粉色的梦幻屋到全球范围内的“Barbiecore”潮流,这部电影用“谁都可以是芭比”的简单信息打动了全球女性观众。但芭比也带着复杂的文化背景,如何重新定义传统价值观曾让不少观众对她褒贬不一。

相比之下,《魔法坏女巫》传递的信息更加纯粹——“做你自己”。厄尔法芭的绿色皮肤象征了异类的孤独与坚持,而格琳达的闪亮人生背后也有挣扎与成长。环球影业首席营销官迈克尔·摩西毫不避讳地承认,《芭比》的成功给予了他们巨大的信心:“去年的《芭比》大电影证明了‘女性为核心’的市场潜力,而我们的目标则是让《魔法坏女巫》成为这个现象的延续。”

《魔法坏女巫》的另一个独到之处在于,有关品牌的营销设计从头到尾呼应了故事的核心:对立又互补的双重身份。星巴克的绿粉饮品、Crocs的两种配色(绿色版和粉色高跟版)、r.e.m beauty的两套眼影盘(一个华丽一个自然)……每一种商品都隐含着“厄尔法芭与格琳达”的双线叙事。正如山勒教授所言,“这种设计不仅让粉丝找到自己喜爱的角色,也为他们提供了用商品表达自我身份的机会。”

电影营销的未来

《魔法坏女巫》的营销工作还远未结束。这部电影分为两部,第二部将在2025年11月上映。而这也意味着环球影业需要在接下来的一年时间里持续保持观众对合作品牌的兴趣。

环球产品与体验部门总裁文斯·克拉瑟斯(Vince Klaseus)表示,为了给《魔法坏女巫》第二部的推广留有余地,营销团队刻意在某些品类上有所保留。

“我们制定了一个非常具有战略性的推广计划,”克拉瑟斯说,“然后我们开始思考希望吸引哪些合作伙伴,并着手制定具体的计划。最终,我们跨多个品类,与数百个合作伙伴达成了合作,从儿童市场到成人市场都涵盖其中。”

关于如何在观众已经看过第一部《魔法坏女巫》的情况下,依然创造同样的热度并吸引同样多的合作伙伴,克拉瑟斯提到,在某些情况下,相关产品甚至在电影上映前就已经售罄。“有这样的成功,令人振奋的是,会有合作伙伴主动找上门来说‘让我加入吧,我要参与下一轮合作’,这很令人鼓舞。”

幸运的是,《魔法坏女巫》的上下两部是同时拍摄的。这避免了克拉瑟斯和他的团队不得不等待续集制作完成后才能展开合作的传统推广模式。

从《芭比》到《魔法坏女巫》,我们看到的不仅是电影与品牌合作模式的升级,更是文化消费市场的深度探索。成功的电影营销早已超越了票房本身,它们成为品牌打造文化现象、激发情感共鸣的重要手段。

《魔法坏女巫》的绿色与粉色狂潮尚未结束,它所带来的启示才刚刚开始——在未来的电影与品牌合作中,我们或许会看到更多类似的“文化风暴”,将商业与艺术的边界推向新的高度。

BOX:电影与品牌合作的双赢效果

波士顿大学传播学院的公关教授艾米·山勒(Amy Shanler)在分析《魔法坏女巫》的品牌合作策略时,指出其成功之处在于将电影本身变成一个“文化时刻”,吸引了大量品牌的参与。她认为,各类品牌,如Crocs、r.e.m beauty、Stanley等,争相与电影联名,背后是品牌对“文化现象”的高度敏感和快速响应能力。无论是高端商品还是大众化产品,品牌都希望通过这种合作向消费者传递一个明确的信息:“我们关心你在意的东西。”

粉丝文化与身份认同

在山勒看来,这种大规模联名合作对粉丝群体几乎没有负面影响,因为“超级粉丝”通常对这些角色和故事怀有深厚的感情。从《绿野仙踪》的经典电影到百老汇音乐剧,再到这次电影改编,许多粉丝早已在这个多年的叙事体系中找到归属感。

不过,对于那些不是粉丝的人来说,这种宣传可能只是“背景噪音”。而另有一小部分人可能因为过多的曝光感到疲劳。但总体而言,品牌通过联名的方式进一步强化了粉丝的身份认同和社区感,为粉丝提供了更多表达自我、与他人建立联系的机会。

《芭比》VS《魔法坏女巫》

在谈到去年《芭比》电影的成功时,山勒认为《魔法坏女巫》的品牌合作策略吸取了一些重要经验,但两者在核心信息上也存在明显差异。《芭比》以“我们都是芭比”为主题试图传递普遍的包容性信息,但这也面临着与其复杂历史形象相关的争议。而《魔法坏女巫》则更加单纯和正面,其核心信息围绕自我认同和社会包容展开,这使其拥有更深层次的文化意义。

格里高利·马奎尔的原著小说和百老汇音乐剧深入探讨了社会分裂和边缘化个体的挣扎,例如厄尔法芭试图保护动物的斗争。这种代表“无声者”发声的形象,让观众更容易将她视为一种理想化的英雄角色,从而在情感上更自然地接受这部电影及其相关的品牌信息。

百老汇音乐剧《魔法坏女巫》剧照

创新的联名策略

在品牌合作方面,《魔法坏女巫》的团队通过创新的设计,巧妙地呼应了电影角色之间的“二元对立”主题。山勒特别提到Crocs推出的两款设计:绿色款和粉色高跟款,分别对应厄尔法芭与格琳达。这种双版本的策略还体现在眼影盘和服装系列中,为粉丝提供了更多表达个性的机会。这种做法让她联想到《哈利·波特》的“四学院”营销模式(不同学院的服装和周边),通过角色和主题的细分,成功吸引了多样化的消费者群体。

除了商品设计上的巧思,《魔法坏女巫》的团队还在策划后续的活动。山勒预测未来可能会有以《魔法坏女巫》书籍为主题的读书会活动,或是影院举办的合唱观影会。这些活动不仅延续了电影的影响力,还进一步强化了粉丝社区的互动和归属感。

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.

© 2025 现代传播 Modern Media Co,Ltd.